脳の三位一体論とは?

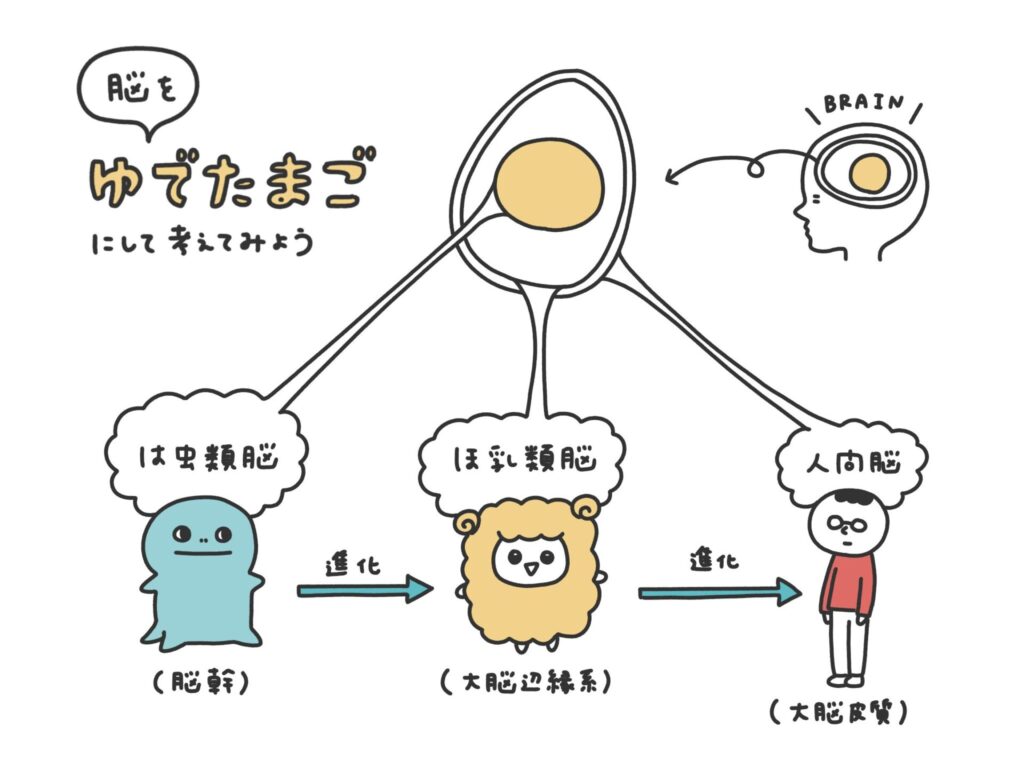

私たちの脳は、進化の過程で「重なりながら」発達してきました。

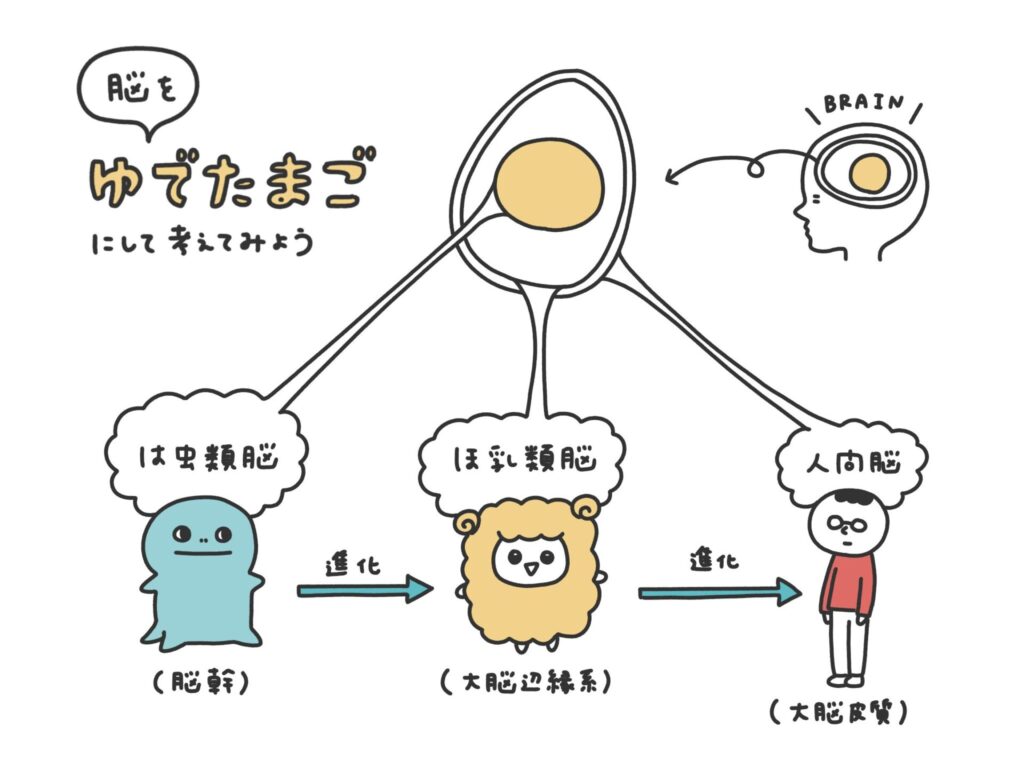

その構造をイメージしやすいように、ゆで卵に例えてみましょう。

- 黄身 → 「は虫類脳」:本能や生存のための反射的な行動を司る

- 白身 → 「ほ乳類脳」:感情や人とのつながりを大切にする

- 殻 → 「人間脳」:理性や論理的思考を担当する

このように、脳は三層構造になっており、それぞれ異なる役割を持っています。

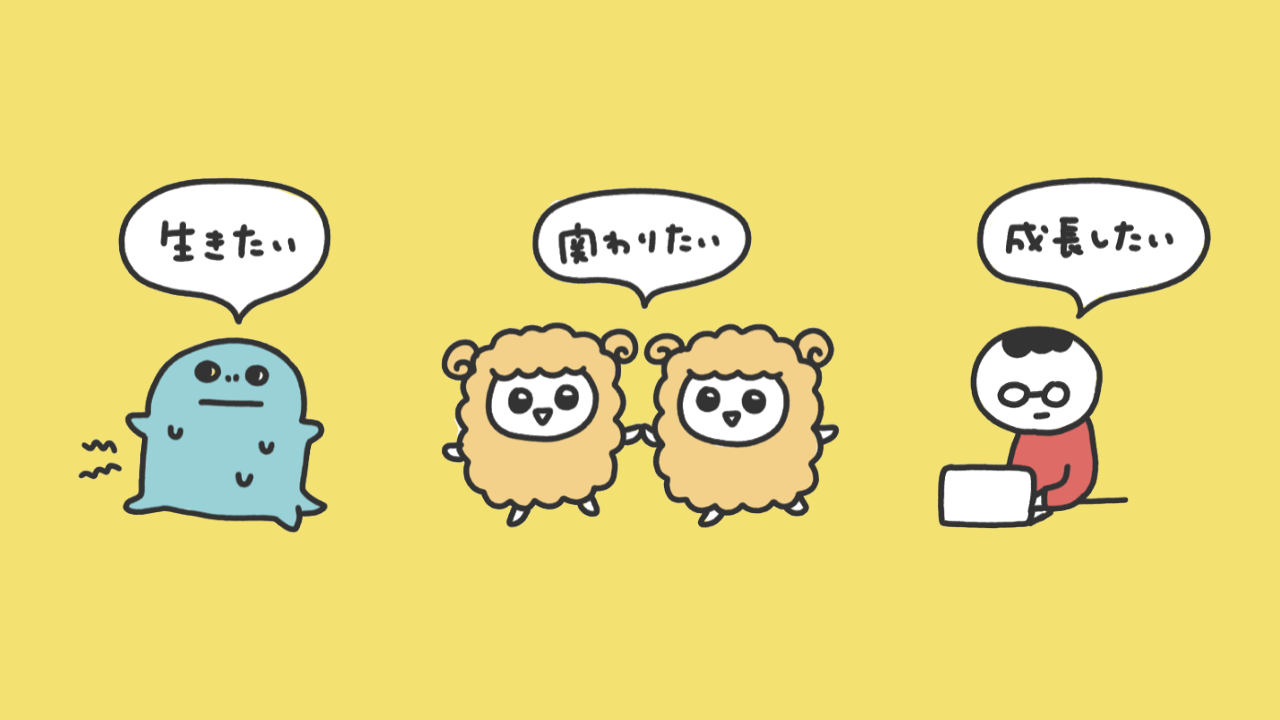

① は虫類脳(反射脳)

脳の中で最も原始的な部分であり、「生きるために必要な機能」を担っています。

- 自動的に働く機能:例えば、暑いと汗をかいたり、お腹が空いたら食べたくなったり。

- 危険を察知して即座に反応:熱いものに触れたらすぐ手を引っ込める、何かに驚いたらとっさに避ける。

は虫類脳タイプの特徴

- 行動が先!考える前に動いてしまう。

- 「やるしかない!」という精神で突き進む。

- 体を使った表現や五感を重視する。

強すぎるとどうなる?

- 衝動的になりすぎて、後先考えずに行動してしまう。

- 同じ失敗を何度も繰り返しがち。

- 新しいことに挑戦するのを怖がることがある。

② ほ乳類脳(情動脳)

は虫類脳の上に発達したのが「ほ乳類脳」です。これは、社会性や感情をコントロールする役割を持っています。

- 仲間とつながりたいという気持ち:人と共感し、喜びや悲しみを分かち合う。

- 感情の起伏が豊か:楽しければ笑い、悲しければ泣く。

ほ乳類脳タイプの特徴

- 「楽しい」「嬉しい」「寂しい」など、感情の言葉をよく使う。

- 表情やジェスチャーが豊かで、話しているときに手がよく動く。

- 擬音語が多い(例:「ワクワク」「ふわふわ」)。

強すぎるとどうなる?

- 感情に流されて冷静な判断ができなくなる。

- その場の雰囲気に流されてしまいがち。

- 物事を長期的に考えられなくなる。

③ 人間脳(理性脳)

最も新しく進化した部分が「人間脳」です。論理的な思考や判断を司る、私たちを人間たらしめる部分です。

- 計画的に物事を進める:ゴールを設定し、そこに向かって段階的に進む。

- 道理を考え、理屈で説明する:理由がないと納得しづらい。

人間脳タイプの特徴

- 「なぜ?」「どうして?」と考え込むことが多い。

- 論理的に物事を整理し、説明が長くなりがち。

- 決断する前に、細かいところまで調べてから動く。

強すぎるとどうなる?

- 考えすぎて決断が遅れる。

- 分析ばかりで行動に移せない。

- 言葉が理屈っぽくなり、人とぶつかることがある。

自己診断ワーク:あなたはどのタイプ?

以下の質問に直感で答えて、どの脳が優位に働いているのかチェックしてみましょう!

質問

- 何か新しいことを始めるとき、あなたはどんな行動を取りますか?

- A. すぐに行動に移す

- B. 周りの意見を聞いてから決める

- C. しっかり計画を立ててから動く

- あなたはストレスを感じたとき、どんな反応をしますか?

- A. 体を動かして発散する

- B. 友達に話して気持ちを整理する

- C. 自分の中で冷静に分析して対策を考える

- 目標を決めるとき、どのように考えますか?

- A. まずはやってみて、動きながら調整する

- B. 自分が楽しく続けられるかを重視する

- C. 計画を練り、リスクを考えながら決める

結果

- Aが多い人 → は虫類脳が優位。行動力があり直感的ですが、衝動的になりすぎないように注意!

- Bが多い人 → ほ乳類脳が優位。共感力が高く周りと調和しますが、自分の意見を持つことも意識しましょう!

- Cが多い人 → 人間脳が優位。論理的に考えられますが、行動に移す勇気も大切!

3つの脳のバランスを意識しよう

それぞれの脳にはプラスの働きと、強すぎることで起こる問題があります。

バランスを取るためにできること

- 自分の脳の傾向を知る

まずは自己診断ワークを試して、自分がどの脳を優位に使っているかを把握しましょう。普段の言動を振り返ることで、今どんな傾向があるのかを知ることができます。

- 意識的に他の脳も使う

例えば、考えすぎて行動できないと感じる人は、あえて小さなアクションを取ることを意識してみましょう。逆に、衝動的に動きすぎる人は、何かを決める前に「本当にこれがベストか?」と数秒考えてみるだけでも効果的です。

- 日常の中で調整する

朝のルーティンを変えてみる、食事の際に「どの感覚を使って食べているか」意識する、感情が揺れたときに紙に書き出して整理するなど、日常の小さな習慣を変えることで、脳のバランスを整えることができます。

自分の脳の使い方を知り、バランスを取ることで、感情に振り回されずに穏やかに過ごすことができます。

まずは、自分自身を知ることから始めましょう!

この記事を書いた人

「つまらないなら、おもしろがっちゃえ」をモットーに、書く楽しさを発信する『山本代書店』の店主。イラストとコーチングを組み合わせた“おえかき対話”では50人以上の頭の中を可視化。おえかき手帳部の部長。山本代書店の店主。右利き。